Okay, man könnte jetzt leger Chat-GPT anwerfen – oder irgendeine andere der aktuellen KI-Wundermaschinen. Sich zurücklehnen. Und Large Language Models den Job erledigen lassen. Die Siebziger, Baby! Ein Jahrzehnt im Schnelldurchlauf, Instant-Erinnerungen, die Finger hart auf der Rewind-Taste.

Und damit beginnt die Malaise. Denn das elektronische Helferlein der Jetzt-Zeit spuckt natürlich jedes Bild, jeden Archiveintrag, jedes denkbare Klischee aus, das zum Suchbegriff passt. Es tut es mit maschineller Präzision. Und rührt die Ergebnisse ohne Umschweife direkt in die Buchstabensuppe. Ein Menü des mathematisch Erwartbaren … Können Algorithmen ein Lebensgefühl auferstehen lassen? Begannen die siebziger Jahre tatsächlich am 1.1.1970? Träumen Roboter von elektrischen Schafen? Gute Frage! Sie wurde erstmals Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gestellt. Von Philip K. Dick, dem visionärsten Science-Fiction-Autor jener Zeit. Und das schließt das fragliche Dezennium zweifellos mit ein.

Unschärfe ist ein treuer Begleiter der Erinnerung, gewiss. Und doch gibt es, abseits schnöder Daten und Fakten, nur eine verlässliche Quelle: die Befragung und Selbstbefragung jener, die dabei waren. Lebendig. Hungrig. Jung. Damals, vor fünf Jahrzehnten (und mehr, wir stecken in der Halbzeit der zwanziger Jahre des 21. Jahrhunderts!). Fangen wir doch einfach mal mit dem Schreiber dieser Story an. Ganz ungeniert ergreift er – also: ich – das Wort. Passt ja: Tom Wolfe nannte die 1970er Jahre das „Ich-Jahrzehnt“. Warum also ich mich gerade an Philip K. Dick erinnere? Nun: weil ich damals die Bücher des amerikanischen Autors verschlungen habe, wie auch ähnlich gelagertes Material von Stanislaw Lem, den Strugatzki-Brüdern, Arthur C. Clarke oder Ray Bradbury. Science Fiction, ja die Zukunft generell, standen damals noch hoch im Kurs, heute gibt es nur mehr schmale Restbestände in der Fantasy-Abteilung. Überhaupt wurde viel gelesen. Bernhard, Bachmann, Handke, Jelinek, Jandl – man war stolz auf die Hochblüte der heimischen Literaturszene –, international fällt mir, als damals ansatzweisem Hippie, kurioserweise Carlos Castaneda ein, ein Drogen-Guru mit massivem Einfluss auf die aufkeimende New-Age-Bewegung. Okay, Johannes Mario Simmel schrieb zeitgleich „Und Jimmy ging zum Regenbogen“… Erinnert man sich heute noch an Simmel? Gar Castaneda?

Es war das Jahrzehnt Nixons und dessen Abgesangs mit Watergate, der Geiselnahme von München, des Endes des Vietnamkriegs, der RAF, Zwentendorfs, der Islamischen Revolution. Die Friedensbewegung entstand, Christiane F.s Leben wurde erzählt (mir gefiel der Soundtrack zum Film), das „MAD“-Magazin eroberte die Zeitschriften-Kioske. Steve Jobs gründete Apple, Bill Gates Microsoft. Der erste „Tatort“ wurde gedreht, „Kojak“ ermittelte in Manhattan und „Taxi Driver“, „Der Pate“, „Star Wars“ und „Apocalypse Now“ kamen in die Kinos. Es war das Jahrzehnt der großen Freiheit, eines neuen Blicks auf die Welt und unser Leben. Die sexuelle Revolution nahm Fahrt auf, Kommunen wie die von Uschi Obermaier und Rainer Langhans entstanden, „Der Schulmädchen-Report“ sorgte für Empörung, die Kirche ging auf die Barrikaden. Erstmals wurde im Hite-Report das sexuelle Erleben der Frau beschrieben.

Ich gestehe: Dieser ganze letzte Absatz im Text stammt nicht von mir. Copy & Paste, Sie kennen den Trick. Man wollte dem Schreiber wohl auf die Sprünge helfen. Aber ich sage Ihnen was: Uschi Obermaier habe ich später besucht (sie war immer noch schön), Steve Jobs’ teure Computer gekauft, Bill Gates persönlich interviewt, den Hite-Report studiert, das „MAD“-Magazin sowieso geliebt und alle diese Filme gesehen, sieht man mal vom kurios verklärten, aber (so berichtete man mir) stinklangweiligen „Schulmädchen-Report“ ab. War nicht „Emmanuelle“ viel aufregender? Oder „Das große Fressen“? Vom „letzten Tango in Paris“ ganz zu schweigen. Die sexuelle Revolution nahm Fahrt auf? Schön formuliert. Und passend für so ziemlich jeden Geburtsjahrgang ab 1945.

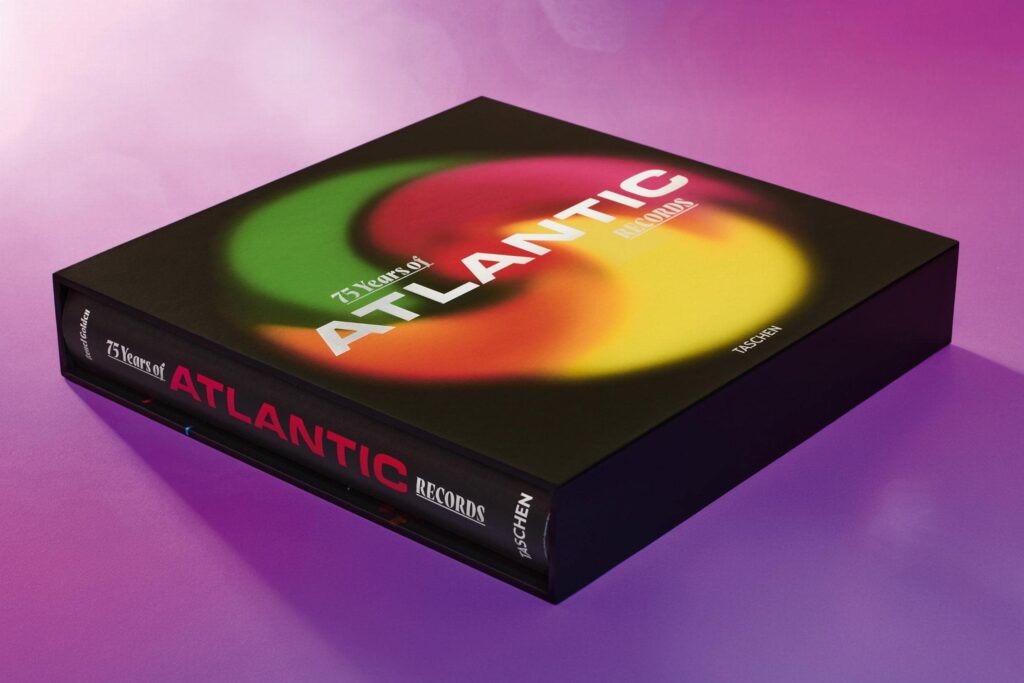

Das probate Aphrodisiakum, wie immer: Musik. Roxy Music, ein Bandname wie ein Zeitstempel. Keine Ahnung, ob in den Siebzigern eine brauchbare zeitgenössische Oper geschrieben wurde, aber die Popkultur hatte – ihrer Unschuld beraubt spätestens seit dem Fanal von Altamont (auf der Bühne: die Rolling Stones!) – einiges auf Lager. Und jetzt werde ich mal ganz radikal subjektiv: In Österreich definierten Wolfgang Ambros, Georg Danzer, Ludwig Hirsch & Konsorten einen damals noch wirklich authentischen und aufregenden Austropop, der sich vom Dialekt nährte. Novak’s Kapelle, Drahdiwaberl, die Hallucination Company, später Chuzpe und einige mehr hielten im Untergrund gewitzt dagegen. In Deutschland hatten Krautrock und Kraftwerk, aber auch Munich Disco („Fly Robin Fly“) und Udo Lindenberg Spuren hinterlassen, international brachen sich in Permanenz neue Trends, Strömungen und Moden die Bahn. Glam Rock, Hard Rock, Prog Rock, Jazz Rock, Pub Rock, Soft Rock, R’n’B, Soul, Funk, Disco, Punk, Metal, ECM-Jazz (Keith Jarrett!), frühe Elektronik, dazu künstlerische Chamäleons wie David Bowie, Lou Reed oder Peter Gabriel. Mehr ging nicht. Und purer Sex auf der Bühne: Sister Sledge, Diana Ross, James Brown, Chic, Bryan Ferry, Donna Summer, you name them.

Die fruchtbarste Ära. Meine Behauptung lautet: Die sechziger Jahre mögen revolutionär gewesen sein, die Siebziger des vorigen Jahrhunderts aber waren die spannendste, fruchtbarste und vielgestaltigste Ära der Pop-Moderne. Bis heute empfinde ich ja „Ballroom Blitz“ von Sweet, ABBAs Songcontest-Knaller „Waterloo“, „Stayin’ Alive“ von den Bee Gees oder Queens „Bohemian Rhapsody“ als ultimative Sound-Signaturen jener Epoche. Und natürlich die millionenfach verkauften Alben von Pink Floyd.

Die Modetrends wechselten im Gleichtakt mit der Tonspur: zeltartige Glockenhosen, Plateauschuhe, bunte indische Schals mit Patchouli-Duft, maskuline Lederjacken und Nietengürtel. Eine Zeit lang gab es – trügt mich meine Erinnerung? – auch federleichte Jacken aus papierähnlichem Material, aber sie verschwanden rasch wieder und tauchten nie mehr auf aus dem Maelstrom der Zeit.

Erste Stimmungs-Trübungen – etwa die Ölkrise von 1973 oder die aufrüttelnden Botschaften des Reports „Die Grenzen des Wachstums“, den der Club of Rome 1972 vorstellte – holten zwar bald die Wachstums-Euphorie der Nachkriegszeit ein, sollten ihre Wirkung auf das politische und gesellschaftliche Klima aber erst allmählich entfalten. „Zukunft war etwas, auf das man sich ohne Wenn und Aber freuen konnte“, diese Anmerkung von Ernst Hofacker, Autor der launigen Analyse „Die 70er – Der Sound eines Jahrzehnts“, lässt sich bis zum – eben nicht nur ästhetischen – Zeitenbruch der Punk-Bewegung („No Future“) anwenden. Oder, in Hofackers Worten: „Eine nennenswerte Fortschritts- und Wachstums-Skepsis entwickelte sich in den westlichen Ländern jedenfalls erst zum Ende des 70er-Jahrzehnts.“ Utopie und Ernüchterung. Inmitten aller Unsicherheiten – man denke nur an das globale Gleichgewicht des Schreckens – also eine Ära der gefühlten Sicherheit, des zunehmenden Wohlstands, der abwägbaren Unwägbarkeiten.

Schnitt. Zurück zu strikten Subjektivitäten. Die erste Hälfte des Jahrzehnts war, zumindest in Wien (und wahrscheinlich in jeder Großstadt des deutschsprachigen Raums), der dunklen „tausendjährigen“ Zeit noch näher als dem hedonistischen Ausbruch der Achtziger. Die Metropole schien erst langsam aus einem unruhigen, dennoch bleiernen Schlaf zu erwachen. Ostblock-Atmosphärik, rußgeschwärzte Fassaden (manche noch mit LSK-Luftschutzkeller-Hinweisen), graue Gesichter und dunkle Gemüter älterer Generationen. Nur die knallorangen Kugeln der Zentralsparkasse („Z“) leuchteten wie zukunftsträchtige, symbolhafte Zeichen im Alltag der Stadt. Die jüngere Generation hatte anderswo schon einen Befreiungsschlag gewagt (und weithin auch gewonnen), hierzulande fand alles mit Verspätung und zumeist gemütlich-gemildert statt. Insofern waren die siebziger Jahre ein disparates, widersprüchliches Jahrzehnt – das immerhin alle Möglichkeiten offen ließ.

Am Maschinenpark jener Ära lässt sich das wunderbar ablesen, vom technischen Fortschritt ganz abgesehen: Am Eingang des Jahrzehnts parkte noch der VW Käfer, am Ende der Golf. Man hämmerte anfangs noch in Trixie-Reiseschreibmaschinen oder, das höchste der Gefühle!, in IBM-Kugelkopf-Typewriter, dann ergaben sich erste Fingerübungen am ersten Personal Computer; Apple-Kisten waren freilich lange teure Exoten. Die HiFi-Gerätschaft war zunächst als Kompaktanlage ein unleistbarer Bubentraum, in die achtziger Jahre marschierte man leichterhands mit dem Walkman. Videoaufzeichnungen lernten Schülerinnen und Schüler mit klobigen Philips-Geräten im Physikunterricht kennen, dann zogen VHS-Recorder in die Privathaushalte ein. Und, ja, Transatlantik-Flüge wurden leistbar, Farbfernseher Standard, dito Spiegelreflexkameras (meist japanischer Provenienz) und Kofferradios in der Resopal-Küche statt Röhrenungetümen im Herrgottswinkel. Man durfte sich jener Kreisky-Fortschritts-Junggeneration zurechnen, die später nostalgisch zur „Wickie, Slime & Paiper“-Gemeinde verklärt wurde. Der biologische Faktor ist nicht wegzudenken.

Es war, vielleicht kann man das heute mit einer gewissen Nachdrücklichkeit behaupten, eine ebenso robuste wie naive, glückssüchtige und vielfach auch glückstrunkene Zeit. Sentimental Journey? International war man schon weiter, im Guten wie im Schlechten: Man muss nur Bilder jener Ära aus New York, Peking, Moskau, Teheran oder Belgrad betrachten. Daraus wird uns schon in wenigen Jahren eine menschenfreundliche künstliche Intelligenz einen individuell tröstlichen Rückblick auf die eigene Existenz maßschneidern.

Und damit meldet sich noch einmal das ungefilterte, schreiberische Ich zu Wort. Mit einer Handlungsanweisung. Legen Sie bitte das Wolfgang-Ambros-Album „Es lebe der Zentralfriedhof“ auf den Plattenteller (Sie besitzen doch – wieder – einen Plattenspieler, nicht?). Track 3, „Espresso“. Es ist einer der trefflichsten Songs, die den Mikrokosmos jener Ära in einer Momentaufnahme zu verdichten versuchten. Zeitlupenmodus: Es passiert nichts. Man sitzt, wie jeden Tag, im Espresso, im Wirtshaus, beim Bier oder Kaffee. Die Luft steht drückend im Raum. In der Zeitung dasselbe wie gestern. Und vorgestern. Eine unbekannte Frau, die um Feuer bittet, kommt einer Sensation gleich. Die Jukebox kennt nur Kommerzmusik, sie klingt wie Pink Floyd aus den Kehlen der Sängerknaben. Die Lage: hoffnungslos, aber nicht ernst. Wien in den Siebzigern. Das war die Fototapete, vor der Hans Hölzel alias Falco seine ureigene Inszenierung eines Befreiungsschlags einzustudieren begann.